Migrar, según la Real Academia Española, es trasladarse de un lugar a otro diferente. Pero en Cuba, migrar es mucho más: es la historia de una anciana en 10 de Octubre esperando una llamada que le devuelva a su hija, de familias separadas por océanos y unidas por un mensaje de WhatsApp.

Es la narrativa de un pueblo que ha marchado a tierras foráneas, dejando atrás abrazos en aeropuertos y promesas de reencuentro. En la era de las redes sociales, estas historias de despedida encuentran un nuevo eco.

Migrar no es exclusivo ni de Cuba ni del presente siglo, sin embargo; la historia cubana ha estado marcada por el desplazamiento de sus habitantes hacia otros lares. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI), en 2024 el saldo migratorio neto alcanzó un déficit de 251,221 personas, reflejando una salida significativa de habitantes en comparación con los ingresos al país. En el mismo año, la población cubana se redujo en 313,961 personas, pasando de 10,056,968 a 9,743,007 habitantes. Esta disminución se explica por la combinación de una emigración masiva y un crecimiento natural negativo de 56,740, resultado de un mayor número de fallecimientos frente a los nacimientos. Estas cifras, aunque frías, esconden miles de historias de despedidas y esperanzas rotas, de familias fragmentadas por la distancia pero unidas por el anhelo de mantenerse cerca.

En un apartamento de La Lisa, Ana Julia, de 52 años, vive esa realidad, aferrándose a un teléfono móvil, un dispositivo que alivia las distancias, siempre largas, para quienes se quieren mucho. Ella tiene dos hijas gemelas: una vive en el extranjero desde 2013 y la otra está con ella.

Antes de las redes sociales, la comunicación era un lujo: cartas que demoraban semanas, llamadas telefónicas costosas y esporádicas, o saludos enviados con algún conocido que viajaba a Cuba. «Era como si se la hubiera tragado la tierra», confiesa Ana Julia, recordando los años de incertidumbre sobre el bienestar de su hija.

Un día su otra hija, Melanie, la enseñó a comprar “datos móviles” y usar WhatsApp. Afortunadamente, desde hace un tiempo, su pantalla se ilumina con una llamada de Melissa quien desde Miami le promete visitarla pronto. «Las redes sociales me devolvieron a mi hija», confiesa Ana Julia, mientras guarda el teléfono como si fuera un tesoro. Para ella, estas plataformas no son solo tecnología; son el hilo que mantiene unida a su familia a pesar de los 1,400 kilómetros que las separan.

Carmen, de 50 años, vive en Santa Fe y ha criado sola a sus dos hijos tras separarse de su esposo. Su hijo mayor emigró a España en 2010. Antes de las redes sociales, Carmen solo recibía noticias de él los fines de semana. Una llamada cada domingo.

Hoy, Carmen tiene un perfil en Facebook, creado por un sobrino, y cada mañana revisa con ilusión las noticias, las fotos de familiares y amigos. A través de videollamadas , ve a su nieta dando sus primeros pasos en Madrid, escucha las risas que antes solo imaginaba. «Antes, cuando alguien se iba, era como si muriera para nosotros. Ahora, las redes me dejan ver que mi hijo vive, que está feliz»

Para ella, las redes sociales han roto el aislamiento que durante décadas separó a familias cubanas, permitiéndole ser parte de la vida de su hijo a pesar de la distancia.

Las historias de Ana Julia y Carmen reflejan la realidad de muchas madres cubanas con hijos lejos, de hermanas como Melanie, que sostienen el hogar mientras ocultan su propia tristeza para proteger la tranquilidad de sus seres queridos.

Estas historias me recuerdan un cuento que escribió una amiga y compañera de clase en la optativa «Relatos entre la ficción y la realidad», impartida por Magda González Grau en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. En su relato, mi compañera narró, desde la ficción, la vida de una anciana que vivía sola en una casa en 10 de Octubre, esperando cada día la llamada de su hija. La anciana acogió al perro de su vecino, quien había emigrado, porque ambos se habían quedado solos.

En clase, comentamos que este relato ficticio era el espejo de miles de cubanos que encuentran en un mensaje o una videollamada el sustento emocional para seguir adelante.

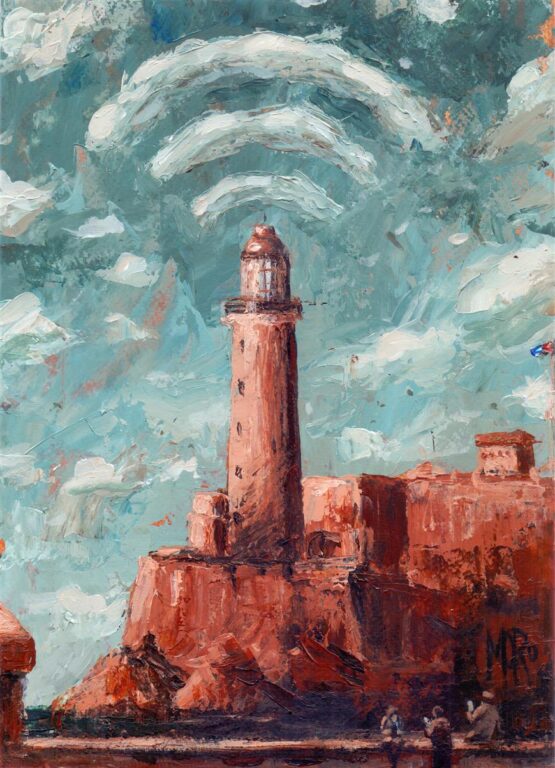

El auge de las redes sociales, iniciado a finales de los años 90 con plataformas como Friendster y MySpace, y consolidado con la llegada de Facebook en 2004, revolucionó la forma en que el mundo se conecta. Estas herramientas digitales respondieron a anhelos humanos esenciales: mantenerse cerca de los seres queridos, expresar la propia identidad y acceder a un universo de información. En Cuba, sin embargo, este avance llegó con retraso. No fue hasta 2015, con los primeros puntos de conexión Wi-Fi públicos en plazas y parques, que familias como las de Ana Julia y Carmen comenzaron a romper el silencio impuesto por la migración. La llegada de los datos móviles en 2018 marcó un hito aún mayor, permitiendo que un mensaje de WhatsApp o una videollamada en Facebook devolviera rostros y voces a quienes, como Melissa desde Miami o el hijo de Carmen en Madrid, estaban separados por miles de kilómetros. Para muchos cubanos, estas plataformas no solo acortaron distancias geográficas, sino que sanaron las heridas emocionales de una diáspora que, durante décadas, había significado despedidas definitivas.

A pesar del impacto transformador de las redes sociales, las recientes medidas de Etecsa amenazan con desdibujar estas posibilidades de conexión en un país que, paradójicamente, apuesta por la innovación tecnológica. Los incrementos en las tarifas de datos móviles y los planes de conectividad, sumados a las restricciones en el acceso a internet en momentos de alta demanda, han encarecido y limitado el uso de plataformas digitales para muchas familias cubanas. En un contexto donde la economía doméstica ya enfrenta serias dificultades, el acceso a internet se convierte en un lujo que no todos pueden permitirse.

Estas políticas contradicen el discurso que promueve la digitalización y el desarrollo tecnológico como pilares del progreso. Mientras el gobierno cubano invierte en parques tecnológicos y fomenta la informatización, las medidas de Etecsa refuerzan la brecha digital, afectando especialmente a quienes, como Ana Julia y Carmen, dependen de las redes sociales para mantener vivos los lazos familiares. La conectividad, que debería ser un derecho en la era digital, se transforma en un privilegio reservado para quienes pueden costearlo, dejando a muchas familias nuevamente atrapadas en el silencio de la distancia.

En un país donde la migración ha fragmentado a tantas familias, las redes sociales representan más que un avance tecnológico: son un salvavidas emocional. Limitar su acceso no solo restringe la comunicación, sino que también coarta la capacidad de los cubanos para sostener sus vínculos afectivos y participar en un mundo globalizado. La innovación tecnológica no puede ser un eslogan vacío.