Llevaba en la mente un pueblo culto y sin tutelaje; en el pecho dos llamas –de justicia y de amor–, la patria, la esposa. En las llanuras de Camagüey ardían afanes de redención, intensos, como la ansiedad de Ignacio y Amalia ante la lejanía del reencuentro aplazado por el deber.

Por delante, los «desafíos terribles que –dicho así por Eusebio Leal– se cernían sobre los cubanos en aquella guerra larga y sangrienta», inevitable acaso, para fundar la nación que habitaba al Mayor: «vivo en el porvenir», le confesó a su amada.

Otras cadenas, además de la esclavitud, habrían de romperse. A la par de aquellas, de machete y fusiles, apremiaban otras descargas, para edificar el país que soñaba Ignacio. A la plenitud de la libertad –tenía claro él– no se llegaría con decretos ni estatus.

Ver letrados y cultos a los negros, a los blancos pobres, a los mestizos, estaba entre sus anhelos. A un hermano de fila le encomendó elaborar la cartilla para quitar de la sociedad el velo de la ignorancia, salvarla de otras esclavitudes no era tarea postergable.

Al disertar en la Universidad de La Habana, cuando apenas tenía 20 años, mencionó en 18 ocasiones la palabra justicia, y no hubo en ello accidente semántico. El Mayor reiteraba sueños, esparcía luz, y en el régimen colonial español sembraba no infundados temores.

Cuentan que, en días de estrechez logística, al advertir tonos de conciliación con el enemigo en algunas voces del patio, se declaró en posesión de un arma infalible: «la vergüenza de los cubanos». Y dicen que, para disolver el manejo indigno, apretó el gatillo de la confianza en su pueblo: «continuaré la guerra solo, si es menester».

Iba el primero con su caballería, repartiendo palizas al engreído ejército colonial. Le bastó un puñado de hombres para rescatar al brigadier Sanguily de la garra colonialista, cuando lo llevaban prisionero.

Mientras se batía con fiereza, enternecidos reclamos, todo amor, ruego, desvelo de patria, le dirigió Amalia desde el exilio: «No te batas con esa desesperación (…). Por Cuba, Ignacio (…), por ella también te ruego que te cuides más».

Pero el mensaje no llegó a su destinatario. El 11 de mayo de 1873, una bala enemiga, agazapada en la hierba de Jimaguayú, impactó en la sien del que Leal bautizó como «el Sucre de esta historia».

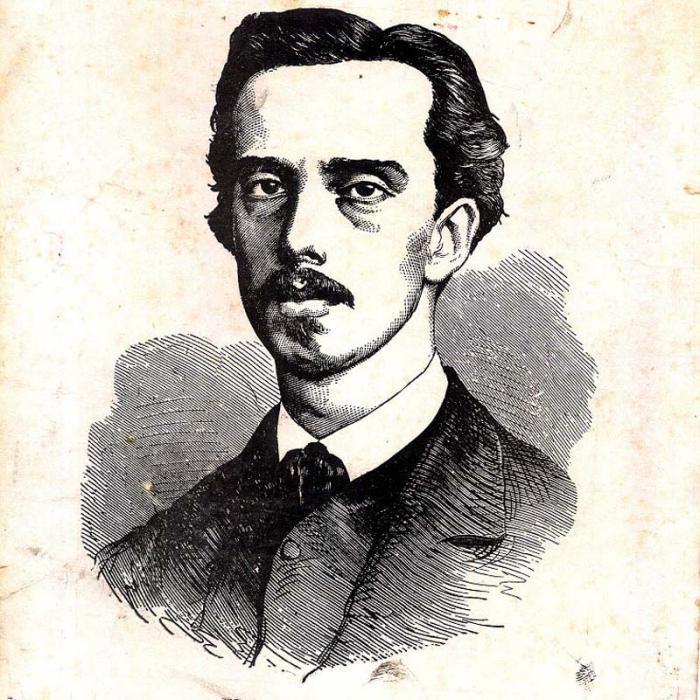

Aquella inteligencia, aquel patriotismo, aquella lealtad desbordó las praderas camagüeyanas. El Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz vive en el porvenir; cabalga por toda Cuba, con esa aureola de héroe romántico cuyo ejemplo, dice un poeta, es completamente cierto.

Autor: José LLamos Camejo