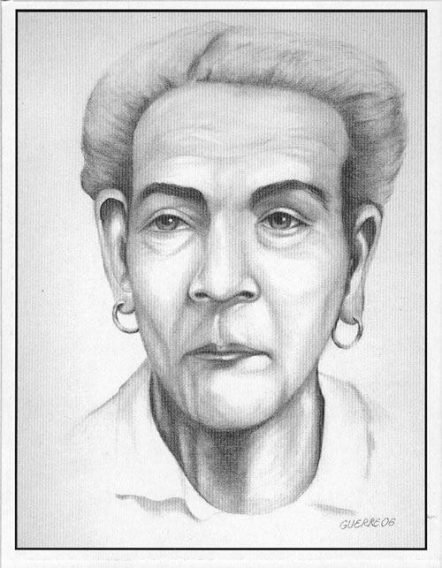

Doscientos cuatro años atrás vio la luz en esta ciudad, y ni la distancia del tiempo ha podido apagar la magia que llevó a José Martí a preguntarse: «¿Qué había en esa mujer, qué epopeya y misterio había en esa humilde mujer, qué santidad y unción hubo en su seno de madre…?».

Hija de pardos libres, Mariana Grajales Cuello difícilmente haya recibido mayor instrucción que la permitida para negros y mulatos en la Cuba colonial, pero tal vez como el Apóstol en sus años de infancia, la marcaron los horrores de la esclavitud o tuvo del lecho familiar educación, decoro y amor, los mismos que fomentara en sus hijos para enaltecer la patria.

Excepto los dos que murieron antes de iniciada la lucha, los 12 restantes se sumaron a la gesta independentista, y de ellos solo tres sobrevivieron al final de la guerra. Por su participación varios ostentaron altos grados en las huestes mambisas, mientras que su esposo, Marcos Maceo, diría al caer en acción: «He cumplido con Mariana».

Así era ella, conjunción de acero y miel, una leona, como la definiera Martí, cuando tras conocerla en el exilio en Jamaica y ponderar la extraordinaria figura de Antonio Maceo expresara: «De la madre más que del padre, viene el hijo, y es gran desdicha deber el cuerpo a gente floja o nula, a quien no se puede deber el alma; pero Maceo fue feliz, porque vino de león y de leona (…)».

Mariana era un corazón ardiente y sobresaltado, lo mismo ante los sonidos del deber, que la llevaba de campamento en campamento insurrecto curando heridos, conteniendo lágrimas, entregando valor, amor, vida.

Convertida en símbolo de la mujer cubana comparte hoy con Céspedes, Martí y Fidel, el altar de los fundadores de la nación en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, y ante su modesto monumento funerario basta una condición: Madre de la Patria.