La impronta del Apóstol no se desvanece con el paso del tiempo; se mantiene viva en un pueblo que nunca olvida a un hombre que vivió y murió por amor a Cuba.

«Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz», aseguró José Martí, con la sabiduría que solo tienen los grandes hombres. Bien lo sabía. La carne es pasajera. Ningún ego puede engordar la cola finita de los años. El cuerpo muere, miles de insectos se encargan de convertirlo en nada. El polvo regresa al polvo.

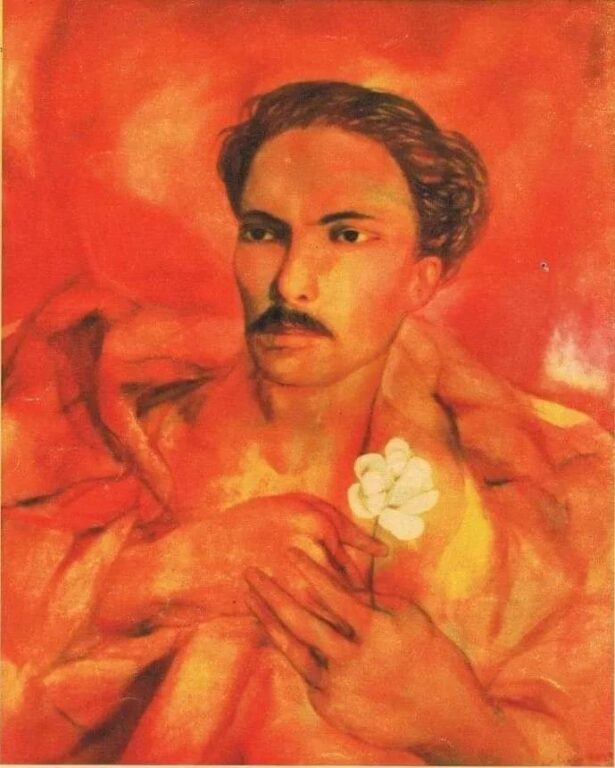

Pero hay hombres que llegan predestinados a este mundo, marcados por la hondura de espíritu, dotados de un alma tan pura, que puede convertirse en el sol moral de una nación. Y Martí, que fue monte entre los montes, hoy es arte entre las artes, y está en todas partes de su tierra amada, como ese signo sempiterno que solo tienen las ideas.

Sus padres quizá no imaginaron que tendrían entre sus brazos al Héroe Nacional de Cuba, que acunaban a un niño que un día dejaría su impronta en la Patria que amó y forjó. El nombre de su tierra no solo lo llevó en el anillo que simbolizó el sacrificio de un niño por sus ideales. Ahí estaba, forjada en hierro, en el mismo hierro que mordió su carne adolescente. ¡Era solo un niño!

«Mírame, madre, y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen, entre espinas flores», le escribió a quien lo trajo al mundo, a sabiendas de que para un hijo, ningún dolor físico puede compararse con la tristeza que se infringe a quien lo acogió en el vientre.

Justo cuando pensaron que las duras canteras de San Lázaro matarían sus bríos independentistas, fue allí, bajo el sol, que comenzaba a nacer el héroe. Se fraguó como aquel anillo de hierro que tuvo que ser moldeado por los golpes, hasta poder grabarle en su superficie el nombre de la Isla añorada.

Nada detendría al hombre sincero, al que pertenece a ese lugar donde crece la palma, el que conoció de sublimes dolores, porque había entendido que «todo, como el diamante, antes de luz es carbón».

Su verso fue un monte de espumas, de un tono verde claro color caimán, era tan breve y sincero, era el vigor del acero con el que se funde la espada.

Pero no quiso que su existencia solo fuera el verso, el verbo encendido, la palabra fluyendo, la construcción de una idea de país con todos y para el bien de todos. Se empeñaba en demostrar que la palabra iba acompañada por la fuerza del machete, que no existía el miedo, que estaba dispuesto a todo por la libertad de su suelo amado, que tenía el dedo de la metrópolis española sobre la mismísima yugular.

Ahí estaba poniendo el pecho, saliendo de este mundo por la puerta natural, sin ponerse en lo oscuro, a morir como un traidor, era bueno y, como bueno, se entregó de cara al sol.

Pensaron sus enemigos que lo habían borrado de la faz de la Tierra un 19 de mayo. ¡Qué bárbaros! Las ideas no se matan. Cuando la vida ha sido útil, cuando la gallardía es el traje que se cose con el ejemplo, la muerte no existe.

Entonces toda la gloria del mundo, la que cabe en ese grano de maíz, nace y se multiplica, en todas las formas naturalmente posibles, porque allí, donde la semilla muere, crece una planta que crea nuevas semillas que, a su vez, son nuevas plantas con miles de nuevas semillas.

Porque un hombre de la talla de Martí no sabe morir. Es como la pequeña semillita, en la que cabe su gloria, que tiene que dejar la vida para, de múltiples y exponenciales maneras, resurgir.

Por Leslie Díaz Monserrat